„Die unwahrscheinlichsten Taten, die hier gemeldet werden, sind wirklich geschehen; ich habe gemalt, was sie nur taten“ schreibt Karl Kraus im Vorwort zu „Die letzten Tage der Menschheit“. Und dass fällt einem sofort ein, wenn man Franzobels neuen Roman „Einsteins Hirn“ liest. Denn vieles, was Franzobel auf fast 450 Seiten berichtet, klingt phantastisch, ist aber so geschehen. Dass der Pathologe Thomas Harvey im Spital in Princeton Albert Einsteins Gehirn entgegen dem Wunsch des Physikers entnahm und aufbewahrte, ist etwa schon lange bekannt. Auch dass Einstein eine russische Geliebte hatte, die ihn ausspionierte, ist nicht erfunden. Genauso, dass einer von Einsteins Söhnen in der Schweiz in einem Irrenhaus lebte. Und der Ort, wo Einsteins Asche verstreut wurde, ist tatsächlich unbekannt.

Franzobel wäre aber nicht Franzobel, wenn ihm zu der wundersamen Geschichte von Einsteins Gehirn nicht noch zusätzlich Wundersames eingefallen wäre. Er konzentrierte sich dabei auf das Leben des an sich ziemlich faden Pathologen Thomas Harvey. Denn dieser ist ein bekennender Quäker und nimmt für sich in Anspruch, ein rechtschaffener Mensch zu sein. Aber gerade zu ihm – und nur zu ihm – beginnt Einsteins Hirn zu sprechen. Zunächst sogar in Schweizerdeutsch. Das kann er natürlich niemandem erzählen obwohl er ja behauptet hatte, Einsteins Denkorgan wissenschaftlich untersuchen zu wollen – wozu Harvey allerdings gänzlich die Ausbildung fehlt. Harvey will Einstein zu Gott bekehren, stößt dabei aber auf Granit. Selbst eine jüdische Dämonenaustreibung, ein muslimischer Kaufmann und diverse andere Kulte können Einstein nicht für Gott begeistern.

Doch die eigentliche erzählerische Kunst Franzobels besteht darin, Figuren um Harvey einzuführen, deren Geschichte bis zum Schluss spannend bleibt. Da ist etwa Harveys spröde Geliebte Gretchen, die später als lesbische Umweltschützerin die ganze Nation nervt und schließlich erschossen wird. Da sind zwei russische Gauner, die in vielen Rollen auftauchen, um den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Oder Einsteins schrulliger Nachlassverwalter in New York, ein merkwürdiger Psychiater, diverse Direktoren und nicht zuletzt Harveys Ehefrauen. Die ersten zwei sind herrisch und ertragen es nicht, dass ihr Mann soviel Zeit mit einem an Kimchi erinnerndes Gewebe verbringt. Die letzte ist eine gutmütige Optimistin, die das Pech hat, der Demenz zu verfallen. Dabei muss Harvey einen rasanten sozialen Abstieg erleben – er verliert nach und nach immer wieder seine Jobs und sogar seine Zulassung als Arzt, um als Fabrikarbeiter zu enden. Bis zuletzt muss er malochen, um seine Unterhaltszahlungen erfüllen zu können.

Aufgepeppt wird der Roman auch dadurch, dass Harvey – von Franzobel auch gern nach dem Film „Mein Freund Harvey“ „der weiße Hase“ genannt – wie Forrest Gump bei geschichtsträchtigen Ereignissen dabei ist oder sie zumindest im TV mit Einsteins Kommentaren erlebt. So stolpert er in New York, weil er eine Straße überqueren will, in eine Bürgerrechtsdemo und hält da sogar eine Rede vor verblüfften Schwarzen. Als er ein paar Hippies nach Woodstock fährt, erlebt er einen veritablen Drogenrausch. Harvey kommt sogar nach Moskau, wo ihm die altgewordene Geliebte des Physikers die Weltformel präsentiert, die sich schließlich als eine Art Matrix-Warnung herausstellt. Am Ende freundet er sich mit einem seltsamen Nachbarn – ausgerechnet der Beatnik-Dichter William S. Burroughs – an und geht mit ihm in eine Ausstellung. Das gibt Franzobel Gelegenheit – vielleicht etwas zu überzeichnet – sich über die verblödete Kunstszene lustig zu machen.

Der Roman liest sich wunderbar leicht – einzig die Figur eines FBI-Agenten, der Harvey beschatten soll und schließlich im Irrenhaus endet, wo der Pathologe kurzfristig arbeitet, scheint völlig unnötig. Das hätte Franzobel gar nicht nötig gehabt angesichts seiner Fülle an verrückten Figuren.

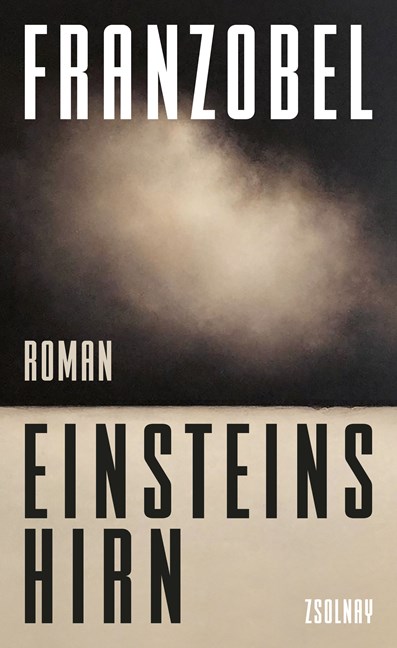

Franzobel: Einsteins Hirn

Zsolnay

544 Seiten

€ 28,80