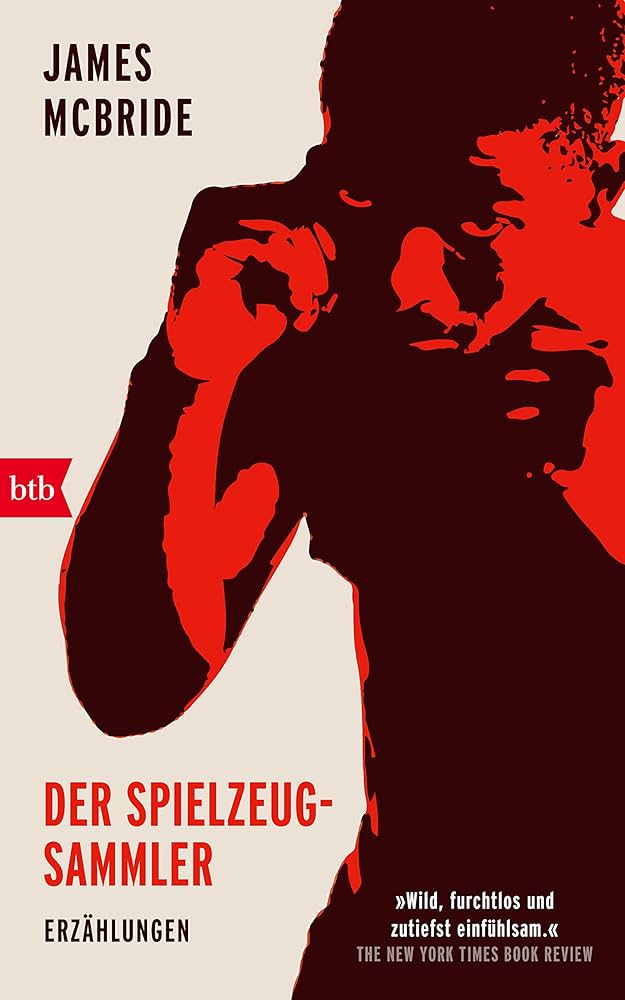

Szenen des US-Alltags – „Der Spielzeug-Sammler“ von James McBride

Der in einer New Yorker Sozialsiedlung aufgewachsene James McBride ist bei uns nicht so bekannt wie es ihm gebühren würde. Dabei ist er einer der Lieblingsschriftsteller Barack Obamas und schon viele Auszeichnungen erhalten. In seinem Erzählband „Der Spielzeug-Sammler“ stellt er seine Meisterschaft unter Beweis. Alle Stories sind gut gebaut und sprachlich exzellent. Trotz der zum Teil erschütternden Szenen blitzt bei ihm immer wieder Humor und eine Liebe zu seinen Figuren durch.

In der Titelgeschichte will ein jüdischer Händler einem in Armut lebenden Priester einen wertvollen Spielzeugzug abkaufen, ohne ihn zu übervorteilen. Nach dem Deal stößt er aber auf das Doppelleben des Geistlichen. Besonders eindrucksvoll sind die Geschichten über eine Band – „The Five-Carat Soul Bottom Bone Band“ – in einem heruntergekommenen höchst gefährlichen Viertel in der ehemaligen Stahlstadt Pittsburgh. Und in gleich mehreren Stories führt uns James McBride in de Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs. Aber es gibt auch Phantastisches: Im Fegefeuer steigt ein Boxer tatsächlich gegen den überheblichen Teufel noch einmal in den Ring und in den letzten Seiten des Bandes erzählt ein Löwe von Problemen in einem Zoo.

James McBride: Der Spielzeugsammler

Aus dem Amerikanischen von Werner Löcher-Lawrence

Btb

320 Seiten

€ 24,70