„Strauss mit Aussicht“ – 2. und 3. August Open Air „Am Himmel“

Am ersten Augustwochenende lädt Johann Strauss 2025 Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, zum Lebensbaumkreis „Am Himmel“ in Wien-Döbling. Unter dem Titel „Strauss mit Aussicht“ stehen am 2. und 3. August 2025 genreübergreifende Auftritte, musikalische Wanderungen und ein Kulturpicknick auf dem Programm. Mit Blick über die Stadt eröffnen Künstler*innen wie EsRAP & Marino Formenti, BartolomeyBittmann, der Schmusechor, Viktor Gernot, Stippich&Uhler :: Bravour Schrammeln, Marina & The Kats u.v.a. neue Perspektiven auf das Werk von Johann Strauss.

Open-Air-Konzert am Samstag, 2. August

„Strauss mit Aussicht“ eröffnet am 2. August um 19:00 Uhr mit einem Open-Air-Konzert auf einer großen Bühne „Am Himmel“. In einem vielfältigen Programm treffen Strauss’sche Motive auf Hip-Hop, Rock, Operette und queer-feministische Choreografie. Mit dabei sind unter anderem das Duo EsRAP mit dem Pianisten Marino Formenti, das Cello-Mandola-Duo BartolomeyBittmann, der Schmusechor und das inn.wien ensemble.

Tickets: 15 Euro Vorverkauf | 20 Euro Abendkassa

Ein Klangpfad und Ö1 KulturPicknick am Sonntag, 3. August

Am 3. August starten ab 09.00 Uhr im 10-Minuten-Takt bis 10:00 Uhr musikalische Spaziergänge vom Peter-Alexander-Platz in Grinzing zum Lebensbaumkreis „Am Himmel“. Entlang des Weges werden an neun Stationen Kurzstücke zeitgenössischer Komponist*innen uraufgeführt – von Wiener Lied über Jazz bis zu Elektronik. Dieser „Klangpfad“ wird von der Austrian Composers Association kuratiert. Am Ziel erwartet das Publikum eine große musikalische Improvisation auf der Bühne „Am Himmel“. Mitwirkende sind unter anderem Flora Geißelbrecht, Sainko Namtchylak, Jakob Gruchmann, Mia Zabelka und weitere Künstler*innen.

Ab 13:00 Uhr lädt das Ö1 KulturPicknick bei freiem Eintritt zum entspannten Beisammensein auf den „Himmel“: Mit Kabarett, Live-Musik, Quiz, kulinarischen Angeboten und Kinderprogramm entsteht ein Tag voller Kulturgenuss für alle Generationen. Auf der Bühne wechseln sich Wiener Volksmusik, Indie-Swing, klassische Tanzmusik und satirische Beiträge ab – unter anderem mit Viktor Gernot, Stippich&Uhler :: Bravour Schrammeln, Marina & The Kats, dem RSO Livestream Ensemble und einem Ö1 Sonderquiz „gehört gewusst“.

Ö1 überträgt ab 13:10 Uhr live vom Ö1 KulturPicknick.

Zur optimalen Planung und Ressourcenschonung für das Ö1 KulturPicknick wird um Anmeldung bis spätestens 25. Juli hiergebeten.

Veranstaltungsort

Am Himmel, 1190 Wien

Termine

Samstag, 2. August 2025, 19:00 Uhr – Konzert „Strauss mit Aussicht“

Sonntag, 3. August 2025, 9:00 Uhr – Klangpfad (Peter-Alexander-Platz, 1190 Wien)

Sonntag, 3. August 2025, 13:00 Uhr – Ö1 KulturPicknick, „Am Himmel“, Lebensbaumkreis

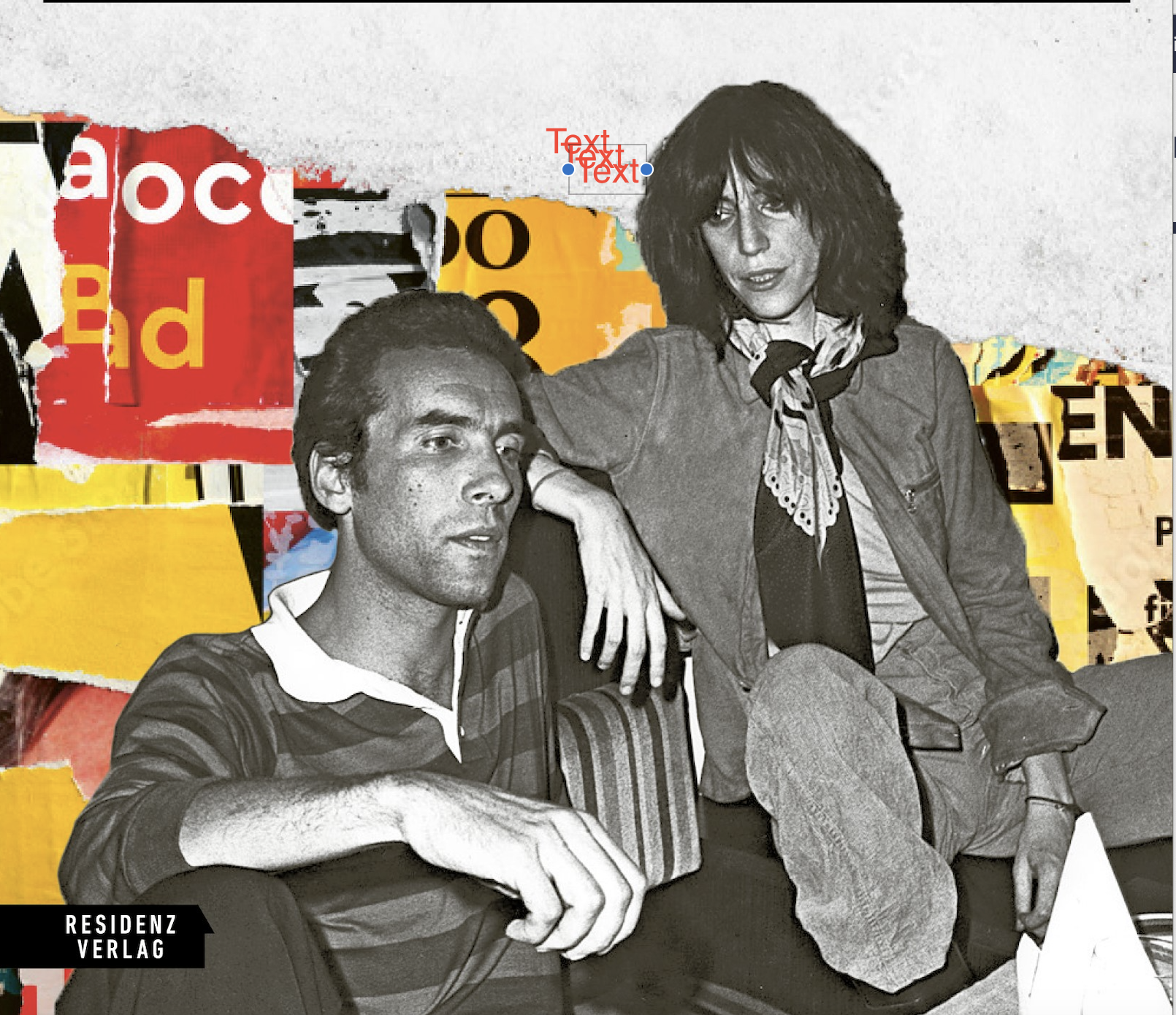

Foto: Cello-Mandola-Duo BartolomeyBittmann C Stephan Doleschal

Stephan Doleschal

Stephan Doleschal Zsolnay Verlag

Zsolnay Verlag

sandra oblak

sandra oblak JMW

JMW

Elisabeth Lechner

Elisabeth Lechner Bubu Dujmic

Bubu Dujmic

©Seefestspiele Mörbisch

©Seefestspiele Mörbisch