10 Romane aus 2024, die ich für gelungen halte – Die Buchliste von Helmut Schneider

Eine subjektive Auswahl der Bücher, die ich 2024 gelesen habe.

Gaea Schoeters: Trophäe, Zsolnay

Eine Jagd in Afrika, die unter die Haut geht. Die Niederländerin stellt mit ihrer Geschichte Fragen an unsere Zivilisation. Wieviel ist ein Menschenleben im Kapitalismus wert? Ein ebenso wuchtiger wie schmaler Roman, der sich ins Gedächtnis bohrt.

Karl Ove Knausgård: Das dritte Königreich, Luchterhand

Der Norweger setzt sein Morgenstern-Romanprojekt fort und präsentiert sich als der vielleicht beste lebende Erzähler. Gespenstische Begegnungen zwischen Leben und Tod, heutige Menschen taumeln entlang der philosophischen Grundfragen.

Colson Whitehead: Die Intuitionistin, Hanser

Die erste schwarze Aufzugsinspektorin gerät in ein Spinnennetz aus Intrigen. Es geht um einen Richtungsstreit: Was funktioniert besser? – die Faktencheckerei oder Menschen, die sich in Maschinen einfühlen? Whiteheads Debütroman aus 1999 ist erschreckend aktuell.

Colm Tóibín: Long Island, Hanser

Die Fortsetzung des auch grandios verfilmten Bestsellers „Brooklyn“. Zwanzig Jahre später steht Elis wieder vor einer schweren Entscheidung zwischen ihrem Mann und ihrer Jugendliebe in der alten Heimat Irland. Grandios erzählt.

Arno Geiger: Reise nach Laredo, Hanser

Der Autor kleidet seine Untersuchung zu den menschlichen Urfragen nach dem Warum des Lebens und dem Zeitpunkt des Abschieds in ein historisches Gewand. Kaiser Karl bricht nach seiner Abdankung zu einer wundersamen Reise auf.

Julia Jost: Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht, Suhrkamp

Im Debütroman der Kärntner Dramatikerin wirkt die Nazi-Vergangenheit bis in die 90er-Jahre nach, als ein Kärntner Politiker sich anschickt, die Bundespolitik zu verändern und sich zwei Mädchen ineinander verlieben ohne zu wissen, wie ihnen geschieht.

John Wray: Unter Wölfen, Rowohlt

Der Autor, der abwechselnd in Brooklyn und Friesach lebt, erzählt eine Geschichte von Liebe und Freundschaft aus den 80er-Jahren im Umfeld der Death-Metal-Szene, die in Norwegen gänzlich surreal wird. Realitätsverlust in diversen Blasen ist freilich hochaktuell. Wrays Roman wurde von der Kritik etwas unterschätzt.

Kurt Palm: Trockenes Feld, leykam

Der Autor sucht nach den Wurzeln seiner Familie, die aus dem ehemals deutschsprachigen Gebiet in Kroatien stammt. Unsentimental und ohne Scheuklappen wird da eine Geschichte von Vertriebenen erzählt.

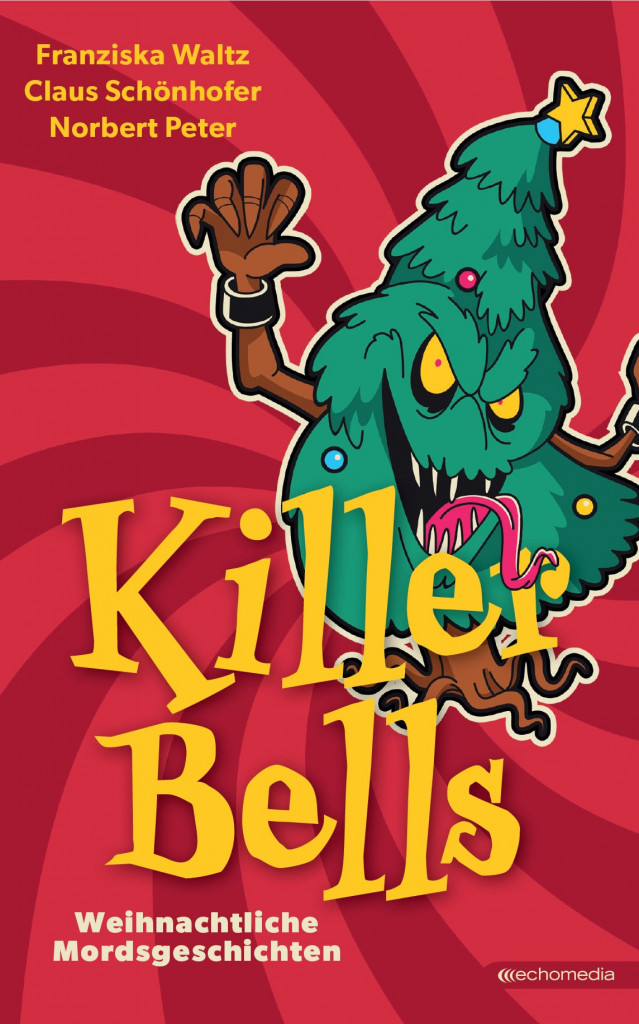

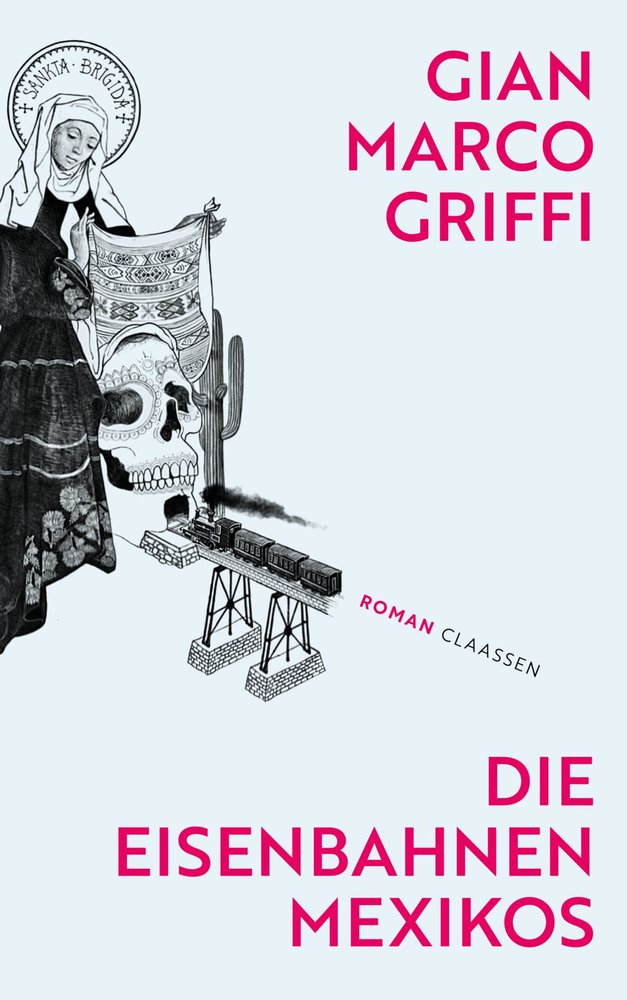

Gian Marco Griffi: Die Eisenbahnen Mexikos, Claasen

Piemont in den letzten Tagen der deutschen Besetzung: Ein kleiner Eisenbahnsoldat bekommt aus Berlin den Auftrag eine Karte der Zugverbindungen Mexikos zu beschaffen und stürzt in einen skurrilen Strudel an Ereignissen. Ein Roman in der Nachfolge von Roberto Bolaño.

Phillip B. Williams: Ours – die Stadt, S. Fischer

Williams wagt einen magischen Roman über eine Stadt nur für befreite Sklaven, in dem ohne Fantasy-Kitsch gezaubert wird. Ours ist aber keineswegs ein Idyll, sondern ein Spiegel für menschliche Sehnsüchte und Fehler. Wer sich auf diesen Text einlässt, taucht in einen Kosmos der Gefühle.