ALMA UND OSKAR – Eine Filmkritik von Otto Brusatti

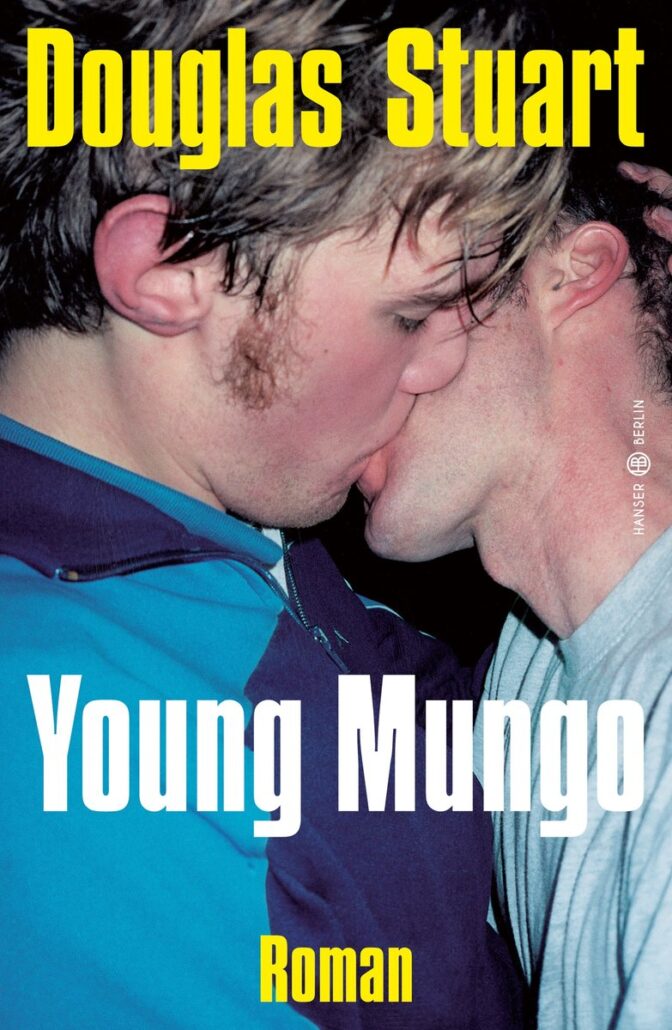

Bild: ©Film AG Produktions GmbH

Ein Film der wieder in der gloriosen Wien-Österreich-Musik-Vergangenheit herumknetet.

Alma Mahlers Mann stirbt initialiter gerade. Seine letzten Szenen sind – was die Fakten betrifft – ein Witz (wie vieles in den nachfolgenden knappen eineinhalb Stunden). Seine Frau ist jetzt Witwe und vernascht die Männer. Rundum herrscht tatsächlich beglückender Jugendstil. Die meisten Randfiguren, und mögen die der Thronfolger oder Altenberg oder Bruno Walter heißen sind etwas täppisch. Derjenige, welcher kurz darauf die Alma-Trophäe heimträgt, Walter Gropius, fürchtet sich parallel vor der Mama und seiner jungen Frau, genau, vor Alma. Währenddessen aber hat diese Alma mit einem Jungstar der Zeichenkunst, Oskar Kokoschka, zehn Jahre jünger als die bald 35Jährige, wüste Begegnungen, wenige Jahre hindurch, im Film aber so alle 5 – 6 Minuten zuerst in der Form von einem (bitte um Nachsicht ob des Viennensiums, aber die Sache spielt zur Hälfte dort, wo sich der metaphorische kleine Maxi die Fin de Siècle-Ausläufer und die erste Weltkriegszeit vorstellt) also in der Form von einem Mann-Frau-Geraufe das dann im wilden (bitte um Nachsicht ob des Viennensiums) grenzwertig gefilmten Pempern endet.

Na gut und fein, Rosamund Pilcher für Gebildete, Kinofreaks und Feinsinnige.

Aber die beiden Protagonisten?

Valentin Postlmayr hat wenig mit Kokoschka zu tun, so wie ihn die Überlieferung, betrieben auch durch ihn selbst kennt. Allein, er ist, grindig-spielend, ein Ereignis.

Emily Cox, weiterhin einer der rising stars, gibt die Alma so, wie sie sich selber gern sah und beschrieben hat. Sie ist eine bald harte, selbstbestimmte, ungemein intensive Frau, die sich vor fast nichts scheut. Sie ist sicher nicht ein Biopic der legendären Frau. Aber sie spielt großartig.

Natürlich fragt man sich, warum präsentiert man so einen herumwühlenden Kitsch mit gelegentlichem Tiefgang. Ja, zugegeben: Emanzipation und Musik und die Moderne auf der Staffelei. Hier in Wien und am Semmering. Trotzdem nimmt man viele Fehler in Kauf und gibt die im Abspann sogar noch zu: Also Zurechtrückungen im Historischen und im Aufführungspraktischen, Alma als Komponistin, welche sie ja – die Alma-Adorantinnen und die Alma-Frauenmusikfans werden nun wieder ganz wütend sein und mögen wieder verzeihen – nie gewesen ist. Und so fort.

Hingehen, freudig und verzagt zuschauen. Musikalisch hat man nichts von alledem. In den feinen Bilderabfolgen aber viel.

(N.B. es wird jetzt auch schon ein Ingeborg-Bachmann-Film, die Dichterin in der Wüste und so, angekündigt. Die Trailer dafür schon lassen Schlimmes vermuten. Aber, s.o., wir kneten gern in der Vergangenheit herum.)

Alma & Oskar (88 Minuten), Regie: Dieter Berner, wird in mehreren Wiener Kinos gespielt.