Theaterkritik – Into the Woods

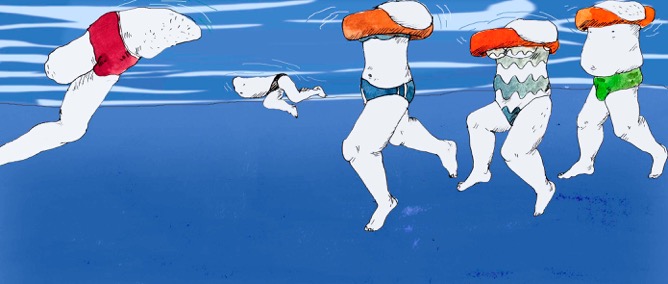

Aufregung im Märchenwald

Aufregung im Märchenwald: Die Volksoper spielt Sondheims Musical „Into the Woods“. Ein bunter Abend.

Text: Helmut Schneider / Fotos: Barbara Pálffy,Volksoper Wien

In dem 1987 uraufgeführten Musical „Into the Woods“ verbindet der Veteran der New Yorker Szene Stephen Sondheim, der 2020 seinen 90. Geburtstag feierte, Märchen der Gebrüder Grimm zu einer zusammenhängenden Handlung, die nach dem Schluss dieser Märchen im Buch noch weiter geht. Im Volkstheater spielt man dieses Musical trotz des beibehaltenen englischen Titels auf Deutsch, vielleicht weil man eine familiengerechte Fassung im Sinn hatte. Nun, die von Michael Kunze übertragenen Texte, sind auch nicht weiter so literarisch als dass man dies bemängeln müsste.

Souverän

Oliver Tambosi und Simon Eichenerger ist in dem charmant nostalgischen Bühnenbild (Frank Philipp Schlößmann) jedenfalls ein flotter und bunter Abend gelungen. Das gutgelaunte Ensemble bringt die melodisch ansprechende, doch ohne eigentlichen Hit auskommende Show souverän auf die Bühne. Nachdem im ersten Teil die diversen Märchen auserzählt werden und alles in Wohlgefallen endet, treten im zweiten Teil neue Konflikte auf. Die ärgste Bedrohung im Märchenreich stellt eine Riesin dar, die nur mit vereinten Kräften besiegt werden kann. Als Erzähler und „geheimnisvoller Mann“ kann auch Hausherr Robert Meyer im Märchenwald glänzen. Viel Applaus gab es für alle, besonders aber für die Hexe Bettina Mönch, die eine Verwandlung von einer hässlichen Alten zur Sexy Hexi hinlegen darf.

„Into the Woods“ von Stephen Sondheim

Volksoper Wien