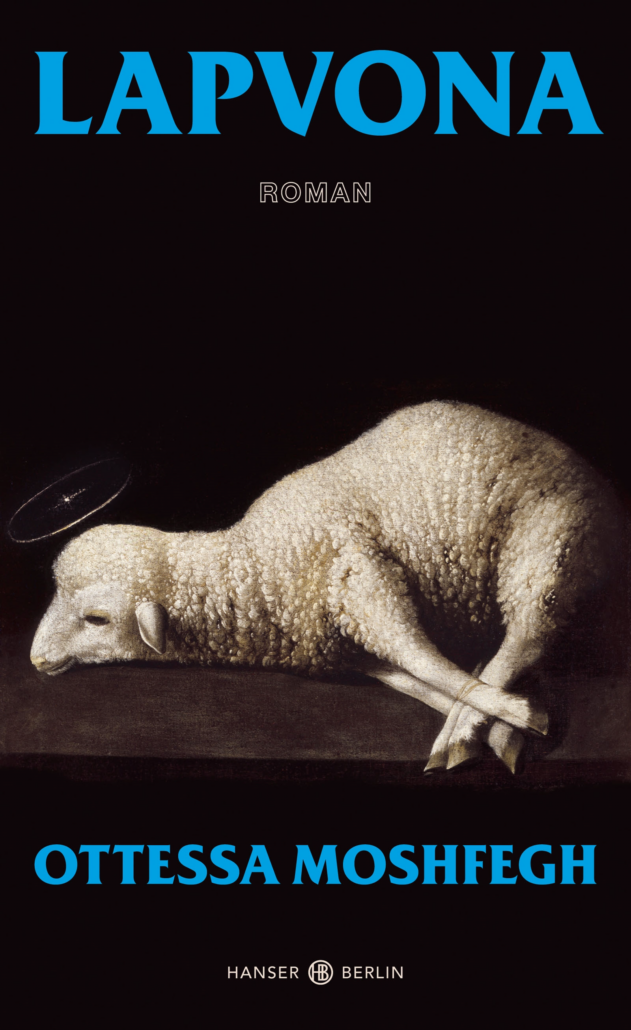

Grausame Welt – Ottessa Moshfeghs düsterer Roman Lapvona

Die 1981 in den USA geborene und jetzt in Pasadena bei L.A. lebende Tochter eines jüdischen Iraners und einer kroatischen Mutter wurde mit ihrer Darstellung menschlicher Abgründe – gebrochen durch einen feinen Humor – zu einer der angesagtesten Autorinnen weltweit. Schon Moshfeghs erster Roman „McGlue“ über einen alkoholkranken Seemann, der sich an einen Mord nicht erinnern kann, erhielt Auszeichnungen. Berühmt wurde sie 2018 mit ihrem Roman „Mein Jahr der Ruhe und Entspannung“ in dem sich eine junge Frau mithilfe von Medikamenten in eine Art Winterschlaf begibt. Für manche eine Vorahnung von Corona.

Ihr neuestes Buch „Lapvona“ ist gänzlich anders. Entstanden am Beginn der Pandemie, noch unter Trumps Präsidentschaft und – wie sie in einem Interview sagte – als „Reaktion auf das, was gerade vor sich ging“, treffen wir in diesem Roman auf eine Art mittelalterliche Gesellschaft des Dorfes Lapvona, das von dem verrückten Adeligen Villiam, der oben auf seinem Schloss hockt, beherrscht wird. Man mag da an Kafkas unvollendeten Roman denken, doch Moshfeghs Personal ist wesentlich grausamer und weniger geheimnisvoll. Die Bauern sind dumm und lehnen sich nicht einmal in einer durch Dürre ausgelösten Hungersnot gegen die ausplündernde Obrigkeit auf. Da fressen sie lieber ihre eigenen Toten. Dass auch die Katastrophen wie die Überfälle der Räuber und die Wasserknappheit von oben gesteuert werden, schnallen sie nicht.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der 13-jährige Marek. Er hilft – leider völlig verkrüppelt und hässlich – seinem Vater Jude bei der Schafzucht. Die Schläge seines Vaters erträgt er gerne, denn durch sein Leiden glaubt er sich näher bei Gott. Dabei ist Religion – wie es bei Marx heißt – buchstäblich das Opium des Volkes – obschon der Pfarrer alles andere als bibelfest ist und den Rest seiner Ausbildung in Trinkgelagen mit dem Fürsten Villiam wegsäuft. Marek freundet sich mit dem Sohn des Fürsten an, dem es im Schloss zu langweilig ist und der gerne in der Gegend herumstreift. Beim Aufstieg auf einen Berg bewirft ihn Marek allerdings mit einem Stein, worauf dieser zu Tode stürzt. Doch statt den geständigen Marek zu bestrafen, nimmt ihn Villiam als seinen neuen Sohn im Schloss auf – die Handlung wird immer absurder. Intrigen der Dienerschaft und eine Amme mit Zauberkräften vervollständigen das Bild einer verrückten Gesellschaft, in der nur eines sicher scheint: Man kann sich auf nichts und niemanden verlassen. Am Ende wird Marek der neue – allerdings von den Nachbarreichen nur als Statthalter geduldete – Herrscher.

Was man anfangs noch mit Erstaunen und Interesse verfolgt, wird dabei nach und nach immer beliebiger. Vor allem gibt es in diesem Roman keine positive, sympathische Figur, an deren Schicksal man Anteil nehmen könnte. Wozu Mitleid haben mit all diesen Widerlingen? Mann kann das alles natürlich als Allegorie auf den Wahnsinn unserer Zeit lesen, aber so hoffnungslos wie in dieser Gesellschaft mag man sich die Gegenwart nur ungern denken. Ein Roman als Maßstab dafür, was uns drohen könnte?

Ottessa Moshfegh: Lapvona

Hanser Berlin

336 Seiten

€ 26,80

Birgit Hupfeld

Birgit Hupfeld