Letzte Jahre in Paris – Lea Singers Roman über Joseph Roths Geliebte Andrea Manga Bell

Über Joseph Roths Ende im Mai 1939 als mittelloser Alkoholiker in Paris mit nur 44 Jahren gibt es viele Anekdoten und Legenden. Fast zehn Jahre war Roth, der zeitweise zu den bestbezahlten Autoren Europas gehörte, dem sein Geld allerdings aufgrund großzügiger Trinkgelder, exquisiter Hotels und natürlich wegen seines unfassbaren Schnapskonsums zwischen den Fingern zerrann, mit Andrea Manga Bell zusammen, die für ihn diverse Anstellungen als Journalistin und Grafikerin aufgab, seine Romane tippte und redigierte. Die Deutsche, deren Vater ein berühmter kubanischer Pianist und die mit dem Prinzen von Kamerun verheiratet war, der sie allerdings mit 2 Kindern sitzen ließ, soll neben Roths Ehefrau, die in diversen Nervenheilanstalten untergebracht war, Roths einzige Liebe gewesen sein.

Lea Singer hat dieser Frau jetzt mit ihrem Roman „Die Heilige des Trinkers“ ein literarisches Denkmal gesetzt. Das Buch beginnt und endet am Pariser Friedhof, auf dem Joseph Roth seine letzte Ruhestätte fand. Andrea Manga Bell erzählt aus ihrer Perspektive, sie kürzt sich bescheiden mit A. ab. Am Anfang steht das Begräbnis, wo sie von den meisten Freunden Roths geschnitten wird und am Ende A.s letzter Besuch am Friedhof im Frieden – denn 1941 ziehen die Deutschen unter Getöse in Paris ein. Dazwischen erleben wir – sehr dicht und sehr anschaulich geschildert – die Aufopferung einer Frau im Dienste eines von ihr verehrten Genies. A. ist permanent für Roth da, vernachlässigt ihre Kinder, erduldet rassistische Schmähungen und protestiert nicht, dass er überall herumerzählt, er kümmere sich um A.s Kinder – obwohl doch das meiste Geld von A.s Bruder kommt. Selbst Ausdrücke wie N*hure hält die dunkelhäutige Andrea Manga Bell, die man oft auch mit Josephine Baker verwechselt aus – wird doch gerade eine andere Gruppe von Menschen – Juden – ähnlich behandelt. Mit Entsetzen verfolgt das Paar die Ausschreitungen in Deutschland.

Roth war politisch hellsichtig, er flüchtete nach Hitlers Machtergreifung sofort nach Paris, auch in Österreich fühlte er sich als Jude schon vor dem Anschluss nicht mehr sicher, die Kapitulation Österreichs sah er voraus.

„Die Heilige des Trinkers“ – der Titel ist wohl eine Anspielung auf Roths Novelle „Die Legende vom heiligen Trinker“ – ist ein wunderbarer Roman, in dem man viel über die Widersprüche im Leben eines der größten deutschsprachigen Dichters erfährt und eine interessante Frau kennenlernt, die mutmaßlich keine Heilige aber sicher mehr als nur eine Helferin war.

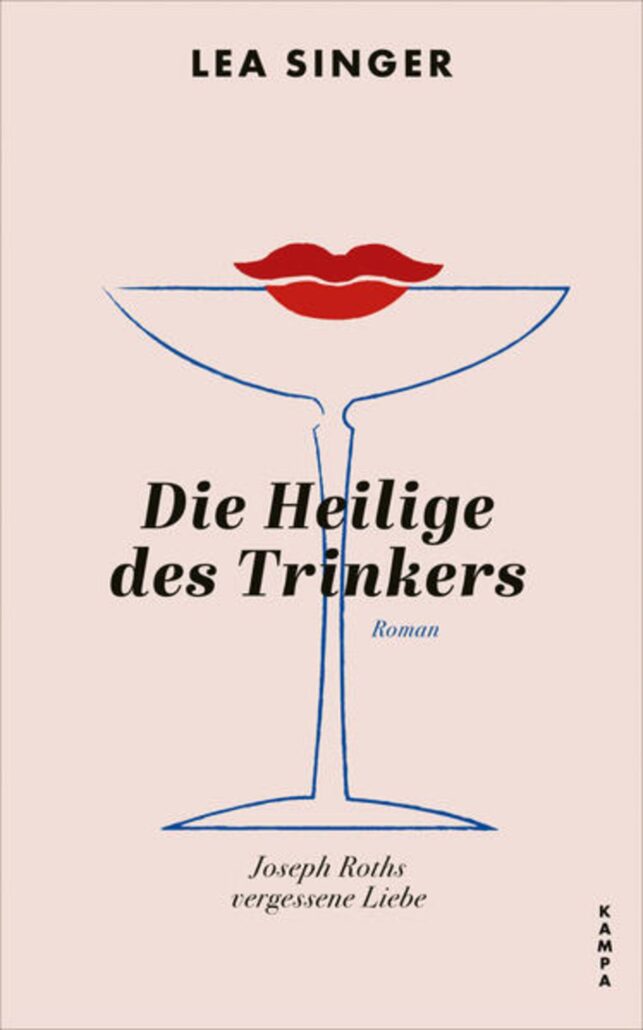

Lea Singer: Die Heilige des Trinkers

Kampa Verlag

300 Seiten

€ 25,50