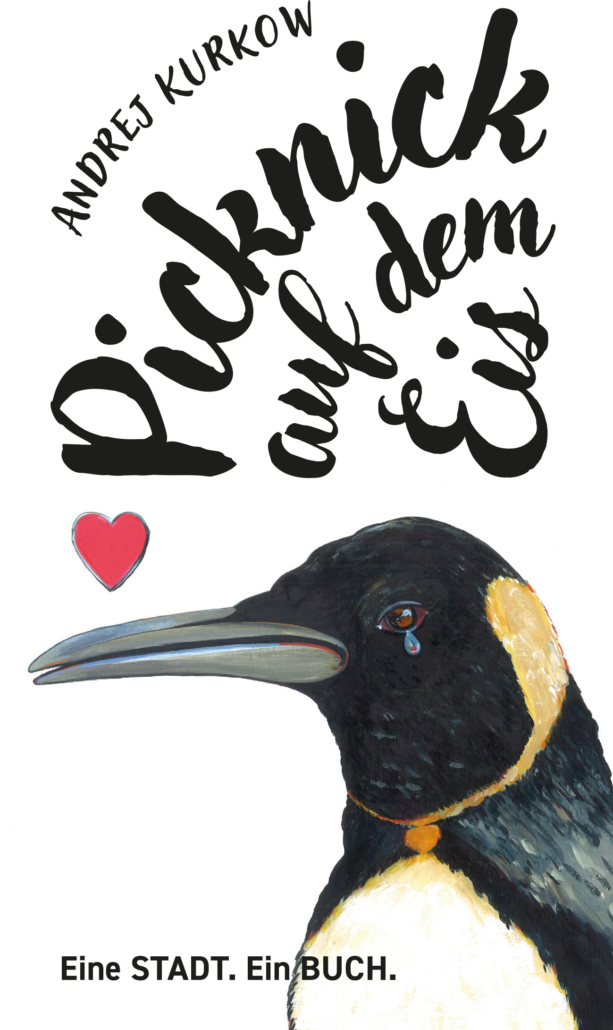

Das heurige Aktionsbuch „Eine STADT. Ein BUCH“: Andrej Kurkows „Picknick auf dem Eis“

Erschienen 1996 in der Ukraine und 1999 auf Deutsch (aus dem Russischen von Christa Vogel) bei Diogenes, Originaltitel Смерть постороннего (Tod eines Fremden).

Viktor lebt in Kiew als Schriftsteller, der bisher nur wenig geschrieben und kaum etwas veröffentlicht hat. Er bietet seine Texte erfolglos Zeitungen an. Gerade hat sich seine Freundin von ihm getrennt. Stattdessen hat einen Pinguin, den er Mischa nennt, bei sich aufgenommen, da der Zoo nicht mehr in der Lage war, ihn zu versorgen. „Er hatte sich einsam gefühlt. Aber der Pinguin Mischa brachte seine eigene Einsamkeit mit, jetzt ergänzten sich die beiden Einsamkeiten, was eher den Eindruck einer gegenseitigen Abhängigkeit als den einer Freundschaft erweckte.“ Mischa steht meistens da und starrt auf die Wand, frisst gefrorenen Fisch und hält sich im Winter gerne auf dem Balkon auf.

Da bekommt er plötzlich von der Hauptstadtzeitung das Angebot, Nachrufe zu schreiben. Auf Vorrat, denn die Personen, die ihm der Chefredakteur der Zeitung in jeweiligen Dossiers zukommen lässt, sind noch nicht verstorben. All diesen Prominenten ist freilich gemeinsam, dass sie in Skandale verstrickt sind.

Aber Viktor ist froh über die gut bezahlte Arbeit. Seine Nekrologe unterschreibt er mit „der engste Freundeskreis“.

Als er beruflich nach Charkow verreisen soll, weiß er nicht, wem er die Fütterung des Pinguins anvertrauen kann, und ruft bei der Polizei an. Revierpolizist Leutnant Fischbein übernimmt die Aufgabe und die beiden freunden sich an. Fischbein heißt eigentlich Stepanenko. Er hatte sich zum Juden gemacht, weil er emigrieren wollte. »Dann habe ich erfahren, wie die Emigranten im Ausland leben«, vertraut er Viktor bei einem Abendessen an. Nämlich miserabel. »So habe ich beschlossen, hier zu bleiben, und um als Jude nicht unbewaffnet rumzulaufen, bin ich zur Polizei gegangen.«

Und Viktor bekommt noch eine Mitbewohnerin. Ein Bekannter bittet ihn, auf seine etwa fünfjährige Tochter Sonja aufzupassen und kommt nicht wieder, denn er wird erschossen. Sonja und Mischa sind bald ein Herz und eine Seele. In Charkow entgeht Viktor nur knapp einem Mordanschlag und auch in Kiew gibt es täglich Tote und Schießereien – anscheinend ist ein Krieg zwischen Mafia-Clans im Gange. Das Leben in der seit 1991 souveränen Ukraine ist nicht ungefährlich, die Menschen sind damit beschäftigt den Alltag am Laufen zu halten. Sein Chefredakteur erklärt ihm „Das Leben ist es nicht wert, dass man darum Angst haben müsste. Glaube mir!“, als sein Chauffeur ermordet wird.

Viktor will mehr über Pinguine und Mischa wissen und besucht den ehemaligen Pinguinologen des Zoos, der ihm erklärt, dass Mischa ein depressives Syndrom und ein Herzleiden hat.

Neujahr verbringt Viktor mit Mischa und Sonja in der Datscha von Fischbein, weil ihm sein Chefredakteur empfohlen hat, kurzfristig unterzutauchen. Es kommt dann auch tatsächlich zum Picknick auf dem Eis auf dem zugefrorenen Dnepr. Mischa springt in ein Eisloch und schwimmt vergnügt. Inzwischen sind mehrere Menschen, für die Viktor Todesanzeigen geschrieben hatte, tatsächlich verstorben. Viktor ahnt Schreckliches.

Um Sonja nicht so lange allein zu lassen, stellt Viktor die arbeitslose Nichte von Fischbein – Nina – als Kindermädchen an. Die hätte gerne eine Familie, sie schlafen auch zusammen, der Sex ist allerdings leidenschaftslos.

Da bekommt Viktor ein Angebot, das er sich nicht abschlagen traut. Er soll den Pinguin für viel Geld bei Trauerfeiern bekannter Persönlichkeiten sozusagen vermieten. Doch da wird Mischa krank und muss ins Spital. Er braucht eine Herztransplantation – doch die Organisation, die die Begräbnisse organisiert, verschafft ihm mühelos das Spenderherz eines 3jährigen Kindes.

Inzwischen stirbt Fischbein bei einem Einsatz in Moskau, wohin er wegen des besseren Gehalts gezogen war. Die Polizistenkollegen schicken ihm die Urne. Als dann auch der Chefredakteur stirbt, der Viktor erklärt hatte, wenn er einmal den Sinn der Nekrologe erfahren würde, wäre auch sein Leben dahin, ist dieser natürlich alarmiert. Da erfährt er, dass Nina von einem Mann über ihn befragt wurde. Er verfolgt den Unbekannten und setzt diesen mit einer Pistole unter Druck. Der zeigt ihm den bereits verfassten Nekrolog auf Viktor.

Bei Internetrecherchen hatte Viktor herausgefunden, dass die Ukraine auf der Antarktis eine Forschungsstation betreibt. Mit einer großzügigen Spende erkauft sich Viktor ein Ticket für die nächste Reise zur Station. Eigentlich wäre die Passage für Mischa bestimmt gewesen, doch Viktor weiß, dass er in Kiew auf einer Todesliste steht.

Andrej Kurkow hat auch eine Fortsetzung des Romans geschrieben: „Pinguine frieren nicht“ (Diogenes) ist noch abenteuerlicher, Viktor reist in der ganzen ehemaligen Sowjetunion auf der Suche nach Mischa herum.

Erhältlich bei der Aktion Eine STADT. Ein BUCH.